UNIT-1

१. परियोजना की परिभाषा को लिखिये ?

परियोजना की परिभाषा

पीएमबी ओके (ज्ञान परियोजना प्रबंधन निकाय) परियोजना की परिभाषा,

एक अनूठे उत्पाद या सेवा के सृजन के लिए की जाने वाले अस्थायी प्रयास के रूप में की गई है। अस्थायी का अर्थ है कि हर परियोजना का एक निश्चित अंत होता है, और अनूठे का अर्थ है वह उत्पाद या सेवा जो इसी प्रकार के सभी उत्पादों या सेवाओं से भिन्न हो।

टर्नर ने परियोजना को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया है,

जिसमें मानव (या मशीन), सामग्री, वित्तीय और ज्ञान संसाधनों को ठीक तरीके से संगठित करते हुए, दिए गए विनिर्देशनों के साथ, लागत और समय की सीमाओं के भीतर बेजोड़ तरीके से चलाया जाता है ताकि मात्रात्मक, गुणात्मक और उपभोक्ता मूलक उत्पाद और सेवा को वितरित किया जाए।

ब्रिजफील्ड परियोजना की परिभाषा कार्यकलापों और मील के सम्बद्ध सेट के रूप में देता है जो पूर्व-निर्धारित लक्ष्य और समय-सूची के साथ विशेष घटना, न कि एक अनवरत प्रक्रिया, के रूप में तैयार किया जाता है।परियोजना को, कोई विशिष्ट चीज या परिवर्तन शुरू करने के कतिपय उद्देश्य को प्राप्त करने के रूप में और यह सुनिश्चित करने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि प्रगति को उद्देश्य के अनुरूप, समय की सामान्य शर्तों पर, लागत और विभिन्न तकनीकी और गुणवत्ता निष्पादन के मानदण्डों पर, बनाए रखा जाए।

२. परियोजना प्रबंधन कार्य को समझ सकेगें ,

परियोजना प्रबंधन, शुरू से अंत तक योजना और परियोजना प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाला एवं सुव्यवस्थित दृष्टिकोण है। यह योजना के आयोजन का तरीका है। यह परियोजना की परिभाषा से शुरू होता है और लक्ष्य की प्राप्ति के साथ समाप्त होता है।

पीएमबीओके परियोजना प्रबंधन की परिभाषा, ज्ञान, कौशल, उपकरण और तकनीकों का स्टेकहोल्डरों की जरूरतों और परियोजना से प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए परियोजना कार्यकलापों का अनुप्रयोग करने के रूप में दी गई है।

or

परियोजना प्रबंधन (Project Management) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और समापन किया जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में विभाजित होती है, जो निम्नलिखित हैं:

परियोजना प्रारंभ:

- परियोजना का प्रारंभिक निर्णय लेना।

- परियोजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करना।

- प्रमुख स्टेकहोल्डर्स की पहचान करना।

योजना बनाना:

- कार्यों की विस्तृत योजना बनाना।

- समय-सीमा निर्धारित करना।

- बजट निर्धारण करना।

- जोखिमों की पहचान और प्रबंधन की योजना बनाना।

क्रियान्वयन:

- परियोजना कार्यों को शुरू करना।

- टीम को निर्देश देना और मार्गदर्शन करना।

- संसाधनों का प्रबंधन करना।

निगरानी और नियंत्रण:

- परियोजना की प्रगति की निगरानी करना।

- समस्याओं और विचलनों की पहचान करना।

- आवश्यकतानुसार योजना में बदलाव करना।

समापन:

- परियोजना के सभी कार्यों को समाप्त करना।

- अंतिम परिणामों की समीक्षा करना।

- परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और स्टेकहोल्डर्स के साथ साझा करना।

परियोजना प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना समय पर, बजट के भीतर और निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूरी हो सके।

३. परियोजना की विशेषतायें लिखिये ?

परियोजना की विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- उद्देश्यों का नियत सेट : परियोजना तब शुरू होती है जब उद्देश्य/उद्देश्यों को अंतिम रूप दे दिया जाता है। परियोजना ज्यों ही उद्देश्य प्राप्त कर ले, त्यों ही समाप्त हो जाती है।

- अवधि : परियोजना कभी अनवरत कार्यकलाप नहीं होता, इसे समाप्त होना होता है। इसका जीवनकाल निश्चित होता है।

- टीम वर्क :विभिन्न कार्यकलापों को सम्पादित करने के लिए टीम की जरूरत होती है।

- अनूूठा :सभी परियोजनाएं स्वयं में अनूठी होती हैं, कोई दो परियोजनाएं यर्थाथता समान नहीं होती।

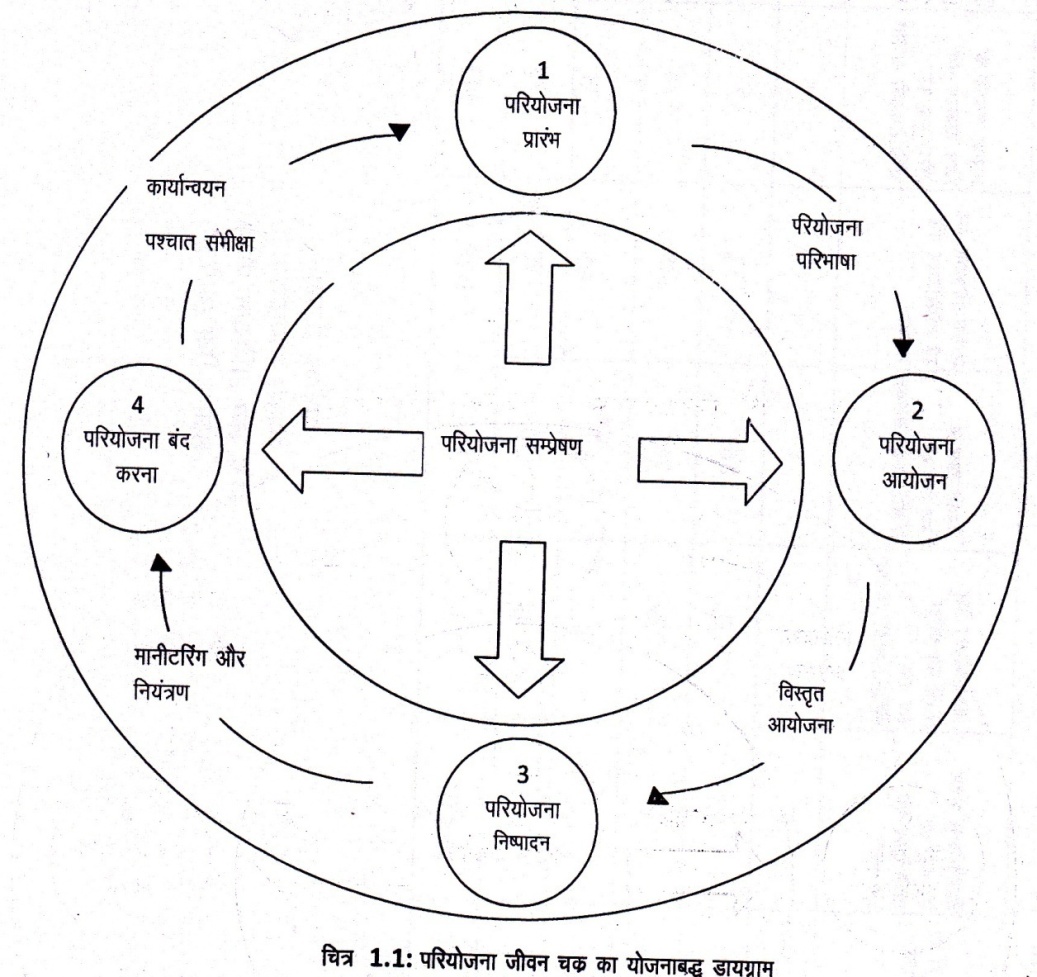

- जीवन चक्र :सभी जीवित प्राणियों की तरह, परियोजना धीरे-धीरे शुरू होती है (परिभाषा चरण), तब आकार में बढ़ने शुरू होती है (योजना चरण), तब अंततः समाप्त होने से पहले चोटी पर पहुंचती है (कार्यान्वयन चरण)।

- आदेश बनाना :उपभोक्ता हमेशा उद्देश्य का निर्णय करता है और समय तथा लागत जैसी कठिनाइयों की सूचना देता है।

- एकल संस्था :आमतौर पर परियोजनाएं एकल व्यक्ति/संस्था की जिम्मेवारियां होती हैं परंतु परियोजना में बहुतसारे भागीदार होते हैं, जो एकल संस्था को परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं।

- बहु-कुशलता वाला स्टाफ :परियोजना प्रबंधक सहित परियोजना के लिए जरूरी स्टाफ में व्यापक कौशल होने चाहिए जिसमें तकनीकी कौशल, मानव कौशल, वित्तीय कौशल, बातचीत दक्षता इत्यादि शामिल है।

- उप संविदा देना :परियोजना प्रबंधन में उप संविदा देना व्यवहार में अपरिहार्य है। चूंकि विशेषज्ञ युक्त जानकारी या कार्यबल की परियोजना में बहुत कम अवधि के लिए जरूरत होती है, इसलिए उसे रखे-रखना या नियोजित करना मुश्किल होता है और मंहगा पड़ता है। अतः उन्हें बाहरी अभिकरण से थोड़ी अवधि या विशेष काम के लिए ही लिया जाता है।

- जोखिम और अनिश्चितता : परियोजनाएं जोखिम भरी होती हैं क्यों परियोजनाओं में शामिल कार्यकलाप असुधार्य होते हैं। तथापि विभिन्न अग्रिम अनुमान तकनीकों और परियोजना प्रबंधन और नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग करते हुए जोखिम को काफी कम किया जा सकता है।

४. परियोजना प्रबंधन के उद्देश्यों पर प्रकाद्गा डालिए ?

- परियोजना प्रबंधन के चार प्रमुख उद्देश्य हैं:

- कार्य क्षेत्र : कार्यक्षेत्र का अर्थ है परियोजना प्रबंधक के रूप में आपसे या आपकी टीम से क्या आशाएं हैं। एक सिविल संविदाकार का सभी सिविल कार्यों, की तरह जिनमें सम्बद्ध ड्राइंगों के अनुसार खुदाई करना, नींव भरना, कंक्रीटिंग कार्य, चिनाई का कार्य, सभी दीवारों पर प्लास्टर करना शामिल है, एक सुपरिभाषित कार्य क्षेत्र होता है।

- निष्पादन :यह आशा की जाती है कि परियोजना का एक सुपरिभाषित निष्पादन स्तर हो। यदि परियोजना ग्राहक के वांछित निष्पादन को करने में असफल रहती है तो निश्चित रूप से यह असफल परियोजना है।

- समय :एक सफल परियोजना वह है जो समय सीमा के भीतर परूी हो जाए जिसकी योजना बनाते समय कल्पना की गई थी। चूंकि लागत समय पर निर्भर होती है, समय प्रबंधन योजना प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप बन जाता है।

लागत : यह उपर्युक्त सभी उद्देश्यों पर निर्भर होती है। गणितीय दृष्टि से इसे इस प्रकार लिखा जा सकता हैः लागत एफ (पी,टी,एस)। इसलिए लागत निष्पादन, समय और कार्यक्षेत्र का कार्य है। यदि इनमें से किसी में वृद्धि हो जाए तो उससे परियोजना की लागत में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाती है।

उदेश्यों को परिभाषित करने का एक दूसरा दृष्टिकोण है, स्मार्ट ;ैड।त्ज्द्ध दृष्टिकोण।

- विशिष्ट;ेचमबपपिबद्ध परियोजना का लक्ष्य एक विशिष्ट लक्ष्य होना चाहिए।

- मापनीय ;डमेंनतंइसमद्ध यह मात्रात्मक होनी चाहिए।

- प्रापणीय ;।बीपमअंइसमद्ध यह उपलब्ध संसाधनों के साथ प्रापणीय होनी चाहिए।

- वास्तविक;त्मसमअंदजद्ध यह स्वरूप में वास्तविक होनी चाहिए

3.समय-सीमा;ज्पउम इवदकद्ध इसकी समय-सीमाएं निश्चित होनी चाहिए।

५. परियोजना प्रबंधन का महत्व समझाईए ?

आइए हम जानते है कि -

हाल हीे समय में परियोजना प्रबंधन की अवधारणा के प्रयोग में वृद्धि किस कारण से हुई है ?

- तेजी से बदलती प्रौद्योगिकयां :पा्रैद्योगिकियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं, इसलिए सभी विनिर्माता एवं सेवा संगठनों को प्रौद्योगिकीय बदलावों के साथ मुकाबला करना पड़ता है जिसमें परियोजना प्रबंधन के लिए भारी गुंजाइश होती है।

- सिस्टम की उच्च एंट्रापी :परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं, इसलिए ऊर्जा स्तर बहुत ऊंचे हैं। तेजी से बदलते विश्व के अनुकूल बनने के लिए कोई संगठन पुरानी चीजों या व्यवस्था पर टिका नहीं रह सकता। किसी भी संशोधन या आद्युनिकीकरण के लिए परियोजना की जरूरत होती है।

- उत्पादों के जीवन चक्र का सिकुुड़ऩा :नवाचारों के तेजी से बढ़ने की गति के कारण उत्पाद जीवन चक्र काफी हद तक सिकुड़ गया है। उत्पादों के उन्नयन के लिए परियोजनाओं की जरूरत है।

- वैश्विक प्रभाव :वर्तमान विश्व में सभी उत्पादक और सेवा प्रदाता विश्व से जुड़े हुए हैं। उन्हें अपने आपरेशनों की व्यवस्था में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि वे वैश्विक प्रथाओं से मेल खा सकें, इसलिए परियोजनाओं की संभावनओं का सृजन हो रहा है।

- बृहत्त संगठन :उन्हें भारी भरकम कार्यबल और कार्य विभाजन के प्रबंधन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे अपने काम को परियोजनाओं में विभाजित करते हैं और परियोजनाओं के रूप में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक टीम का सृजन करते हैं। इससे संगठन को निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए तरीका विकसित करने में भी सहायता मिली है।

ग्राहक फोकस :हाल ही के समय में बढ़ता ग्राहक फोकस, मार्किट की प्रवृत्ति रही है। कुछ वर्ष पहले उद्यम के लिए सफलता का बड़ा सूत्र लागत में कमी लाना था। इस प्रकार अधिक जोर मानकीकरण पर होता था। हाल ही के वर्षों में ग्राहक फोकस ने मार्केट को रिवाज की ओर पुनर्निदेशित कर दिया है। यद्यपि यह विशुद्ध रूप से परम्परागत नहीं है, इसमें मानकीकरण और परम्परागत होने का संयोजन अधिक है।

परियोजना जीवनचक्र और उसका वर्र्गीकरण

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

UNIT - 2

१. परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया को समझाइयें ?

परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया

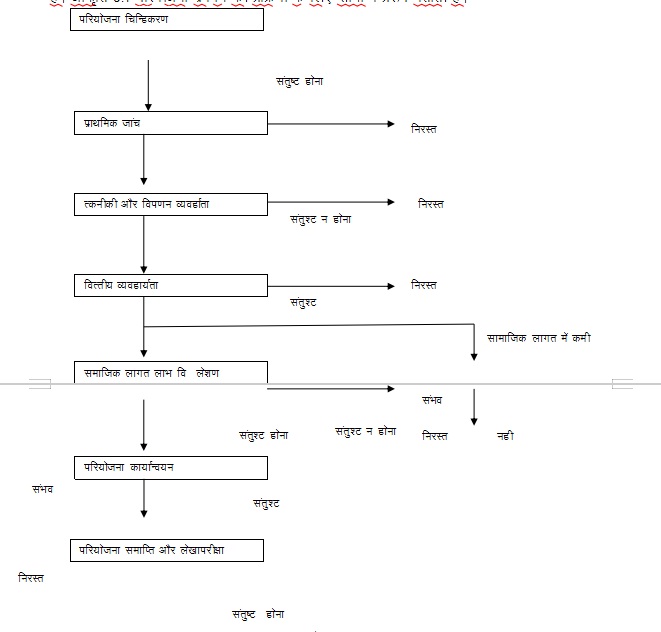

परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया का प्रारंभ परियोजना पहचान से होता है। निवेश अवसर की खोज करने वाला उद्यमी, हर जगह परियोजना की खोज करता है।

परियोजना की पहचान करने में सहायता देने के लिए बहुत सारे परार्मशी संगठन, संगोष्ठियां और पत्रिकाएं हैं। आकृति ३.१ परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए सामान्य प्ररूप बताती है।

आकृति २.१ परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया

२. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (क्च्त्) क्या होती है ?

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

- वित्तीय संस्थाओं के मानदण्डों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की विषयवस्तु संक्षेप में नीचे दी जाती है।

- सामान्य सूचनाःनाम, संगठन का रूप, क्षेत्र, उत्पादों प्रोत्साहकों और उनके योगदान का स्वरूप।

- प्रोत्साहकों की पृष्ठभूमि और अनुभव।

- विपणन और बिक्री व्यवस्थाःप्रस्तावित उत्पादों या सेवा, वृद्धि दर, मौजूदा भागीदार और प्रतियोगियों का अनुप्रयोग।

- प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः

- प्रस्तावित उत्पाद और उनकी क्षमता

- विनिर्माण प्रक्रिया और इसका स्रोत (आपूर्तिकर्ता के साथ सहायता के लिए सम्पर्क)

- उपर्युक्त प्रक्रिया के लिए अपेक्षित प्रमुख उपस्कर के बारे में ब्यौरा

- अर्हकता और अनुभव के साथ प्रबंधन टीम।

- भूमि और भवन का ब्यौरा

- जल और विद्युत का ब्यौरा

- योजना के अनुसार अपशिष्टों (यदि कोई हों) और उसकी उपचार और निपटान पद्धति

- कच्चे माल की उपलब्धता

- जनशक्ति की जरूरत

- तकनीकी प्रबंधन

- उत्पादन प्रक्रिया

- पर्यावरणीय पहलू

- कार्यान्वयन अनुसूची

- परियोजना की लागत

- वित्तपोषण के साधन

- लाभ और कैश प्रवाह विवरण (आमतौर पर १० वर्षों के लिए)

- लाभ के रूप में अनुमानों पर आधारित मूल्यांकन

- आर्थिक सोच-विचार

परिशिष्ट जिसमें कार्यचालन परिणामों का अनुमान, कार्यचालन पूंजी आवश्यकता और मार्जिन मनी की गणना, कवरेज अनुपात और संवेदनशीलता मूल्यांकन

३. परियोजना चयन के मापदंण्डों के बारें मे बताइयें ?

- निर्णय करने वाले को पहले परियोजना के चयन के लिए मानदण्डों की पहचान करनी चाहिए। कोई परियोजना जो एक फर्म या उद्यमी के लिए अच्छी हो वह दूसरी के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकती। विभिन्न संभव मानदण्डों की विस्तृत सूची यहां दी जाती है।

- विपणन कारक

- संभाव्य मार्किट का आकार और फोकस ग्राहक सैग्मेंट

- विस्तार की संभाव्यता या मार्किट का विस्तार

- निर्यात-अवसर/आयात का अंदेशा ग्राहक स्वीकृति

- ग्राहक स्वीकार्यता

- चालू उत्पाद पर प्रभाव

- प्रत्याशित मार्किट शेयर और विरोधी कंपनियों की स्थिति

- प्रस्तावित मार्किट शेयर को प्राप्त करने का समय

- उत्पाद जीवन चक्र की वर्तमान स्टेज

- उत्पादन कारक

- परियोजना को पूरा करने का समय

- संसाधनों की उपलब्धता

- आपरेशनों का लचीलापन

- मौजूदा उत्पादन लाइनों के साथ संबंध

- ऊर्जा आवश्यकताएं और उनके स्रोत

- उत्पाद और सेवाओं की प्रत्याशित गुणवत्ता

- प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी जीवन चक्र

- वित्तीय कारक

- परियोजना की लागत और स्रोतों के साधन

- फर्म की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर प्रभाव

- लाभ की दृष्टि से लाभ मार्जिन तथा निवेशों पर लाभ

- वापस भुगतान अवधि

- हानि रहित व्यापार बिन्दु पर पहुंचने की अवधि

- कार्यचालन पूंजी आवश्यकताएं

- कार्र्मिक कारक

- जनशक्ति की आवश्यकताएं और अपेक्षित कौशल

- मौजूदा कर्मचारियों पर प्रभाव

- कार्यचालन वातावरण में परिवर्तन

- तकनीकी कौशल आवश्यकता

- विविध कारक

- सरकारी नीतियां

- पेटेण्ट और उसका संरक्षण

- अन्य कोई और बड़ी जटिलता

कार्र्यनीति कारक

कंपनी की छवि पर असर

• मौजूदा शेयरद्यारियों द्वारा स्वीकृति

• फर्म के दीर्घावधि मिशन के अनुरूप

• असफलता के मामले में बने रहने में आसानी

तकनीकी संभाव्यता

४. मॉग विश्लेषण के सिद्वॉत को समझाइयें ?

मांग विश्लेषण (Demand Analysis) परियोजना प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि परियोजना का उद्देश्य और लक्ष्य बाजार या हितधारकों की वास्तविक आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करते हैं। इसे निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

मांग की पहचान:

- बाजार अनुसंधान (Market Research): विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, जैसे सर्वेक्षण, फोकस समूह, उद्योग रिपोर्ट आदि, ताकि यह समझा जा सके कि बाजार में किस प्रकार की मांग है।

- हितधारकों की आवश्यकताओं की पहचान (Stakeholder Needs Identification): विभिन्न हितधारकों (ग्राहक, उपयोगकर्ता, वितरक, आदि) की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का विश्लेषण करना।

मांग का मूल्यांकन:

- मांग का आकार और प्रकृति (Demand Size and Nature): यह समझना कि बाजार में कितनी मांग है और किस प्रकार की मांग है।

- प्रवृत्तियों और पैटर्न (Trends and Patterns): बाजार में मौजूदा और भविष्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।

मांग का पूर्वानुमान (Demand Forecasting):

- मॉडलिंग और विश्लेषण (Modeling and Analysis): ऐतिहासिक डेटा और वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर मांग का पूर्वानुमान लगाना।

- उपकरण और तकनीकें (Tools and Techniques): विभिन्न सांख्यिकीय और गणितीय तकनीकों का उपयोग करना, जैसे समय श्रृंखला विश्लेषण, रिग्रेशन मॉडलिंग आदि।

मांग का प्रबंधन (Demand Management):

- परियोजना योजना में मांग को शामिल करना (Incorporating Demand in Project Planning): मांग विश्लेषण के परिणामों को परियोजना की योजना और क्रियान्वयन में शामिल करना।

- मांग के अनुरूप परियोजना लक्ष्यों का समायोजन (Adjusting Project Goals as per Demand): परियोजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को मांग के अनुरूप समायोजित करना।

सतत निगरानी और अनुकूलन (Continuous Monitoring and Adaptation):

- प्रगति की निगरानी (Monitoring Progress): परियोजना की प्रगति और मांग के अनुरूपता की लगातार निगरानी करना।

- प्रतिक्रिया और अनुकूलन (Feedback and Adaptation): परियोजना के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक सुधार और अनुकूलन करना।

इन चरणों के माध्यम से, परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परियोजना बाजार या हितधारकों की वास्तविक मांगों को पूरा कर रही है, जिससे परियोजना की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

५. मॉग का अग्रिम अनुमान लगाने की तकनीको के बारें में जानकारी दीजिए ?

चल औसत पद्धति

साद्यारण चल औसत पद्धति में भविष्य की मांग का अग्रिम अनुमान लगाने के लिए पिछले कुछ अंतरालों के सामान्य औसत का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर समय अंतराल की संखया तीन से पांच के बीच होती है।

उदाहरण

यदि वर्ष २००३ से २००९ के प्रत्येक समदृश वर्ष में माँग क्रमशः ३२,३६,४०,३५,३२,३५ और ४५ रही हो तो वर्ष २०१० के लिए अग्रिम अनुमान (साद्यारण चल औसत पद्धति का प्रयोग करते हुए) की गणना करें।

तालिका २.५.५

वर्ष माँग ४ वर्ष का चल औसत अग्रिम अनुमान

२००६ ३२

२००७ ३६

२००८ ४०

२००९ ३५

२०१० ३२ ३५.७५

२०११ ३५ ३५.७५

२०१२ ४५ ३५.५

.....................................................................................................................................................................................................

वर्ष २०१३ के लिए अग्रिम अनुमान पिछले ४ वर्षों अर्थात वर्ष २००६ से २०१२ की गणितीय औसत माँग है। वर्ष २०१३ के लिए अग्रिम अनुमान ३६.७५ है।

२.५.६ भारित चल औसत पद्धति

भारित औसत ऐसा औसत होता है जो विभिन्न भारों को विभिन्न डाटा बिन्दु प्रदान करने के लिए गुणात्मक पहलुओं का प्रयोग करता है। परंतु तकनीकी विश्लेषण में भारित चल औसत (डब्ल्यू.एम.ए.) का भार के संबंध में विशिष्ट अर्थ होता है जो गणितीय रूप से कम होता है।

उदाहरण

१ः२ः३ः४ के समानुपात में भारों का प्रयोग करते हुए वर्ष २०१३ के लिए अग्रिम अनुमान की गणना करें।

समाधान

वर्ष | माँग | भार | भार ग माँग

|

२००६ २००७ २००८ २००९ २०१० २०११ २०१२ | ३२ ३६ ४० ३५ ३२ ३५ ४५ |

१ २ ३ ४ |

३५ ६४ १०५ १८० |

|

| १० | ३८४ |

वर्ष २०१३ के लिए पूर्वानुमान : ----- ३८४ : ३८.४

१०

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

UNIT -3

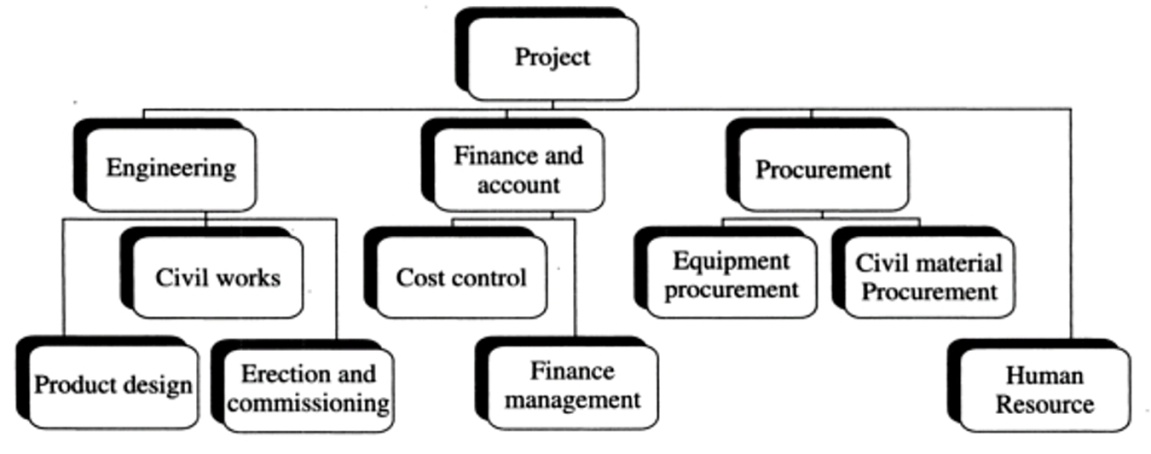

- कार्य बंद होने का ढ़ाचा (डब्लू बी.एस.) की प्रक्रिया को समझाइऍ ?

कार्य बंद होने (ठप होने) का ढांचा (डब्ल्यूबूबीएस)

- कार्य ठप होने का ढांचा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, परियोजना को सुव्यवस्थित ढंग से बाद के स्तरों में विभाजित करने से संबंद्यित होता है। परंतु कार्य ब्रेकडाउन ढांचा विघटन या विभाजित करने तक ही सीमित नहीं होता अपितु इसमें विभिन्न कार्यों या कार्यकलापों के बीच संबंध का विकास भी किया जाता है। यह ब्रेकडाउन (विघटन) हो सकता है :

- एजेंसी-उन्मुख :इस प्रकार के ब्रेकडाउन में विभिन्न प्रकार की एजेंसियों या विभिन्न एजेंसियाँ या विभिन्न एजेंसियाँ किसी समूह या व्यक्ति को आबंटित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, सिविल अनुबंद्यों, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, सरकारी निकायों के साथ सम्पर्क स्थापित करने वाले।

- कार्य-उन्मुख :विभागीयकरण की तरह, कार्यकलापों को कार्य के प्रकार के आधार पर विभाजित किया जाता है। किसी परियोजना को इंजीनियरिंग कार्यों, लेखांकन कार्यों, वित्तीय कार्यों, अधिप्राप्ति कार्यों तथा मानव संसाधन कार्यों तथा इसी प्रकार अन्य कार्यों में विभाजित किया जाता है।

- अवस्थिति-उन्मुख :इस प्रकार का डब्ल्यू बी एस सामान्यतः उस स्थिति में लाभकारी होती है जब परियोजना की बहु-अवस्थिति हो।

- लागत-उन्मुख : विभिन्न लागत केन्दो्र ं की पहचान की जाती है तथा इसे विभिन्न समूहों या व्यक्तियों को आबंटित किया जाता है।

जीवन चक्र-उन्मुख :परियोजना का जीवन चक्र होता है, इसलिए कार्य को जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जैसे पहचान करने वाली टीम, योजना टीम, कार्यान्वयन टीम एवं इसी प्रकार अन्य टीम।

डब्ल्यू बी एस का वर्णन आकृति ३.१ में किया गया है

आकृति ३.१ कार्यात्मक आधार पर कार्य ब्रेकडाऊन ढांचा

- गेंट चार्ट, के बारें मे जानकारी दीजिए ?

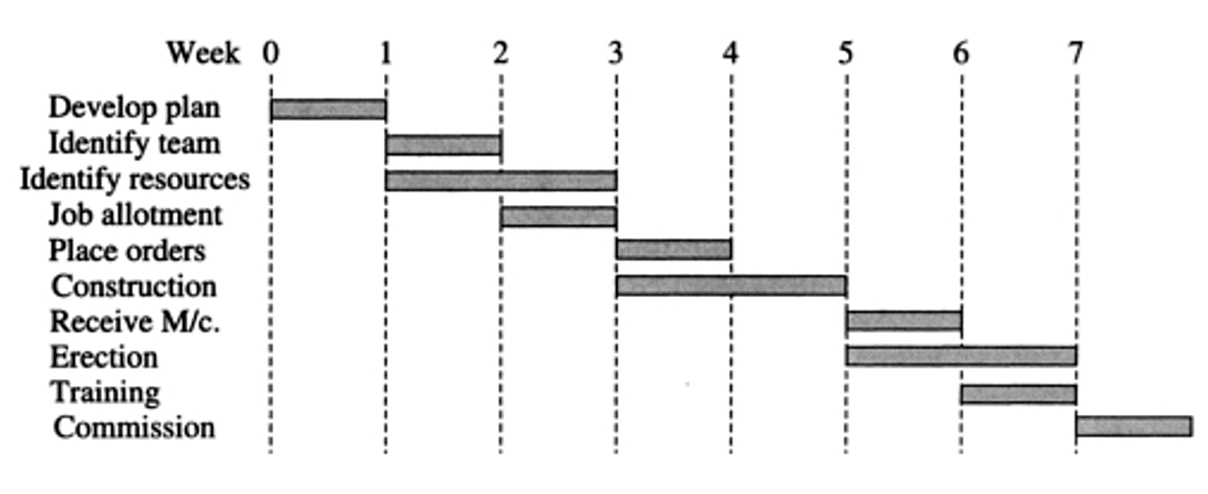

हेनरी गेन्ट (१८६१-१९१९) ने टाइम स्केल के आधार पर कार्यकलापों की प्रगति देखने के लिए बार चार्ट का विकास किया। इस क्षेत्र में उनके योगदान की वजह से उन्हें परियोजना प्रबंधन के जनक के नाम से भी जाना जाता है। चार्ट में, ऊपरी लाइनें टाइम स्केल को दर्शाती हैं जबकि डब्ल्यू बी एस द्वारा मान्यता प्रदान किए गए विभिन्न कार्यकलापों को सुव्यवस्थित ढंग से क्षैतिज पंक्ति में र्दशाया जाता है। व्यक्तिगत कार्यकलापों को टाइम स्केल पर र्दशाया जाता है, प्रारंभिक तिथि तथा अंतिम तिथि का उल्लेख किया जाता है।

इससे परियोजना प्रबंधन दल को परियोजना की वर्तमान स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। वे यह जान सकते हैं कि वे कितना पीछे चल रहे हैं या परियोजना की योजनागत अनुसूची में कितने आगे चल रहे हैं।

आकृति १०.२ में किसी लघु औद्योगिक परियोजना के विशिष्ट बार चार्ट को र्दशाया गया है। योजना का विकास प्रथम सप्ताह में किया जाता है। संसाधनों की पहचान करने का कार्य दूसरे सप्ताह में प्रारंभ होता है तथा यह दो सप्ताह के लिए चलता है और इसे तीसरे सप्ताह की समाप्ति तक पूरा किया जाता है। योजना के अनुसार सम्पूर्ण योजना ८ सप्ताह में कार्यान्वित की जाएगी।

आकृति ३.२ गेन्ट चार्ट

- नेटवर्क क्या है इसे समझाइऍ ?

नेटवर्क विभिन्न कार्यकलापों की चित्रात्मक प्रस्तुति होती है जिसमें स्केल पर आरेखण किए बिना उनकी अंतरनिर्भरता तथा निर्भरता को र्दशाया जाता है। किसी परियोजना की योजना एवं नियंत्रण के लिए नेटवर्कस सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है।

नेटवर्कस के प्रकारों की चर्चा करने से पूर्व हमें विभिन्न शब्दों को समझना होगा-

कार्यकलाप : किसी परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई विशिष्ट कार्य या कायोर्ं का समूह कार्यकलाप कहलाता है। इनकी अपनी संसाधन आवश्यकता तथा समय होता है।

घटना : इसे मील के पत्थर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी कार्यकलाप के प्रारंभ होने या समापन को र्दशाता है।

महत्वपूर्ण कार्यकलाप :चिन्हित किए गए ऐसे कार्यकलाप जो किसी परियोजना को अनुसूचित समय में पूरा किए जाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन कार्यकलापों में किया जाने वाला कोई भी विलम्ब होने से परियोजना अनुसूची में विलम्ब हो सकता है।

महत्वपूण्ूर्ण पाथ (रास्ता) :यह महत्वपूर्ण कार्यकलापों की एक श्रंखला है। यह सबसे लम्बा पाथ है जो परियोजना के प्रारंभ होने से इसके समापन तक जाता है। किसी नेटवर्क में कई महत्वपूर्ण पाथ हो सकते हैं।

पूर्ववर्ती कार्यकलाप :ऐसे सभी कार्यकलापों को किसी कार्य के पूर्ववर्ती कार्यकलाप कहा जाता है जिन्हें कोई कार्यकलाप प्रारंभ किए जाने से पूर्व पूरा किया जाना आवश्यक होता है।

परवर्ती कार्यकलाप :कार्यकलापों का ऐसा सेट जिसे स्वयं कार्यकलाप के पूरा होने तक प्रारंभ न किया जा सके। आश्रित कार्यकलापों को परवर्ती कार्यकलाप कहा जाता है।

समवर्ती कार्यर्ककलाप : ऐसे कार्यकलाप जिन्हें एक ही समयावधि के दौरान किया जा सकता हो क्योंकि ये एक-दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं।

बनावटी (डमी) कार्यकलाप : ऐसे कार्यकलाप जिनमें समय या संसाधनों का उपयोग नहीं होता। इन्हें केवल कुछ कार्यकलापों की एक-दूसरे पर निर्भरता को र्दशाने तथा प्रतिगमन की स्थिति से बचने के लिए आरेखित किया जाता है।

- परियोजना नेटवर्क का अनुप्रयोग कैसे होता है इसे समझाइऍ ?

परियोजना नेटवर्कस के अनुप्रयोग इस प्रकार हैं :

१. विस्तृत परियोजना योजना : वृह्त परियोजनाओं, जिनमें समयावधि कुछ महीनों से लेकर वषोर्ं तक होती है, में विभिन्न कार्यकलापों के बीच सह-संबंध स्थापित करने में नेटवर्क डायग्राम महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होता है। यह महत्वपूर्ण कार्यकलापों (महत्वपूर्ण कार्यकलापों) की पहचान करने में सहायक होता है।

२. परियोजना नियंत्रण : यह गेन्ट चार्ट तथा अनुसूचित बार चार्ट तैयार करने में बहुत सहायक है, जो परियोजना की स्थिति का पता लगाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह पिछड़ चुके तथा अग्रिम स्तर पर चल रहे कार्यकलापों की पहचान करने में सहायक हैं, जो परियोजना नियंत्रण के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। चूंकि, कार्यों को समय पर पूरा किया जाता है या समय के बाद पूरा किया जाता है, इसलिए प्रयोग में लाई गई समय इकाई को सटीकता से र्दशाया जा सकता है। अग्रिम स्तर पर चल रहे कार्यकलापों के संसाधनों को पिछड़ चुके कार्यकलापों को समय पर पूरा करने के लिए वहां अंतरित किया जा सकता है। यह किसी विशिष्ट कार्यकलाप द्वारा किए गए विलम्ब के प्रभाव की पहचान करने में भी सहायक है। किसी समस्या की पहचान या उपचार इसके समाधान के लिए हमेशा सहायक होता है।

३. लागत नियंत्रण : कुछ कार्यकलाप जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें अतिरिक्त लागत के भुगतान या अतिरिक्त संसाधनों के उपयोग से सामान्यतः अनुमानित समय अनुसूची से पहले पूरा किया जा सकता है। यह परियोजना को जल्दी पूरा करने में सहायक होता है तथा संगठन को अप्रत्यक्ष रूप से लागत बचाने तथा अवसर लागत बचाने में सहायक होता है।

४. संसाधन नियत्रंण : कुछ ऐसे कार्यकलाप जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, तथा यदि कुछ अतिरिक्त समय उपलब्ध हो तो उन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता है और उनके संसाधनों का उपयोग दूसरे महत्वपूर्ण कार्यकलापों को समय की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

- नेटवर्क निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है इसे समझाइऍ ?

नेटवर्क निर्माण की प्रक्रिया (Network Building Process) में विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़कर एक कार्यात्मक और प्रभावी नेटवर्क तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित होती है, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि नेटवर्क सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसे एक उदाहरण के साथ समझाया जा सकता है:

चरण 1: योजना बनाना (Planning)

उदाहरण:

मान लीजिए कि एक ऑफिस में 50 कंप्यूटरों को एक नेटवर्क में जोड़ना है।

- लक्ष्य निर्धारण (Goal Setting): यह तय करना कि नेटवर्क से क्या अपेक्षाएँ हैं। जैसे, सभी कंप्यूटरों को इंटरनेट एक्सेस देना, डेटा शेयरिंग सक्षम करना आदि।

- जरूरतों का आकलन (Needs Assessment): उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और नेटवर्क की क्षमताओं का मूल्यांकन करना। जैसे, कितनी गति चाहिए, कौन-कौन से एप्लिकेशन्स का उपयोग होगा आदि।

चरण 2: डिजाइन करना (Designing)

- नेटवर्क टोपोलॉजी का चयन (Choosing Network Topology): टोपोलॉजी का चयन करना, जैसे स्टार, बस, रिंग आदि। उदाहरण में, स्टार टोपोलॉजी चुनी जाती है क्योंकि यह अधिक विश्वसनीय होती है।

- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन (Selecting Hardware and Software): राउटर, स्विच, केबल, नेटवर्क कार्ड आदि का चयन करना। सॉफ्टवेयर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स का चयन करना।

चरण 3: हार्डवेयर स्थापना (Hardware Installation)

- राउटर और स्विच स्थापित करना (Installing Routers and Switches): राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना और स्विच को राउटर से जोड़ना। फिर स्विच से सभी कंप्यूटरों को जोड़ना।

- केबलिंग (Cabling): नेटवर्क केबल्स को बिछाना और सभी कंप्यूटरों को स्विच से जोड़ना।

चरण 4: सॉफ्टवेयर स्थापना और कॉन्फ़िगरेशन (Software Installation and Configuration)

- नेटवर्क सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करना (Installing Network Software): सभी कंप्यूटरों में नेटवर्क ड्राइवर और अन्य आवश्यक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना।

- आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन (IP Address Configuration): सभी कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस असाइन करना। उदाहरण में, 192.168.1.1 से 192.168.1.50 तक के आईपी एड्रेस असाइन किए जा सकते हैं।

चरण 5: परीक्षण और समस्या निवारण (Testing and Troubleshooting)

- नेटवर्क टेस्ट करना (Testing the Network): यह सुनिश्चित करना कि सभी कंप्यूटर नेटवर्क में सही तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं और डेटा ट्रांसफर सुचारू रूप से हो रहा है।

- समस्या निवारण (Troubleshooting): अगर कहीं कोई समस्या आती है, तो उसे ठीक करना। जैसे, अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं जुड़ रहा है, तो उसकी केबल या नेटवर्क सेटिंग्स को जांचना।

चरण 6: दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण (Documentation and Training)

- दस्तावेजीकरण (Documentation): नेटवर्क का पूरा दस्तावेज बनाना, जिसमें सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी हो।

- प्रशिक्षण (Training): उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क के सही उपयोग और बेसिक समस्या निवारण के बारे में प्रशिक्षण देना।

उदाहरण का संक्षेप

एक ऑफिस में 50 कंप्यूटरों के लिए नेटवर्क बनाने के लिए, हमने पहले योजना बनाई कि नेटवर्क से क्या अपेक्षाएँ हैं। फिर, स्टार टोपोलॉजी का चयन करके राउटर, स्विच और केबल का उपयोग किया। सभी कंप्यूटरों में नेटवर्क सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किया और उन्हें आईपी एड्रेस असाइन किए। नेटवर्क को टेस्ट किया और किसी भी समस्या को हल किया। अंत में, नेटवर्क का दस्तावेज बनाया और उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित किया।

इस प्रकार, नेटवर्क निर्माण की प्रक्रिया में योजना बनाना, डिजाइन करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्थापित करना, परीक्षण करना, समस्या निवारण करना और दस्तावेजीकरण करना शामिल होता है।

or

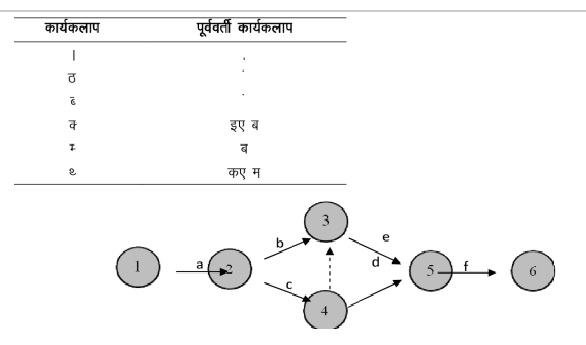

नेटवर्क निर्माण

नेटवर्क निर्माण को समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें। एक सिविल निर्माण फर्म को केवल सिविल कार्यों तक सीमित दायरे के साथ दो मंजिला भवन का निर्माण करना है। चिन्हित किए गए विभिन्न कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

भूमि उत्खनन (क) (१-२)

नींव रखना (ख) (२-३)

भू-तल के बीम एवं कॉलम (ग) (३-५)

दीवारें (भू-तल) (घ) (३-४)

भू-तल की दीवारों का प्लास्टर (ड.) (४-८)

भू-तल की छत डालना (च) (५-६)

प्रथम तल के बीम एवं कॉलम (छ) (५-७)

प्रथम तल की दीवारें (ज) (६-९)

प्रथम तल की दीवारों का प्लास्टर (झ) (७-९)

प्रथम तल की छत डालना (ı) (८-९)

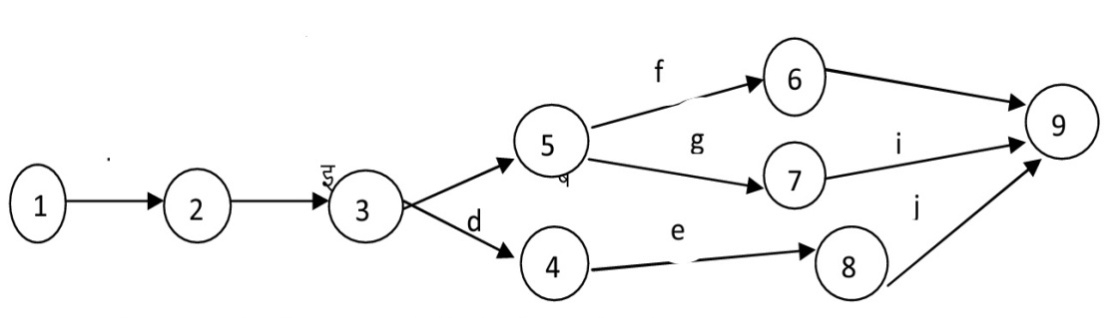

आकृति : ३.६ : दो मंजिला भवन के निर्माण हेतु ए ओ ए चित्र

उपर्युक्त आकृति १०.६ में स्पष्ट तौर पर विभिन्न कार्यकलापों के बीच संबंध को र्दशाया गया है। उत्खनन कार्य (क) पूरा किए बिना नींव डालने (ख) का कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। नींव का कार्य (ख) पूरा किए बिना दीवार (ग) तथा बीम एवं कॉलम (घ) का कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। परंतु ये दो कार्यकलाप अर्थात् (ग) एवं (घ) एक-दूसरे पर निर्भर हैं तथा एक

साथ ही साथ जारी रह सकते हैं। वे समर्वती कार्यकलाप होने के साथ-साथ प्रस्फुटित कार्यकलाप भी हैं। कार्यकलाप (ड.), (झ)

एवं (ı) विलयित कार्यकलाप हैं। परियोजना एक बिन्दु (घटना १) पर प्रारंभ होती है तथा दूसरे बिन्दु (घटना ९) पर समाप्त होती है। आइए, अब पता लगाएं कि बनावटी (डम्मी) कार्यकलापों की आवश्यकता कहां होती है और यह कैसे पता लगाएं कि क्या बनावटी (डम्मी) कार्यकलाप आवश्यक हैं। चार प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहां बनावटी (डम्मी) कार्यकलापों की आवश्यकता होती है :

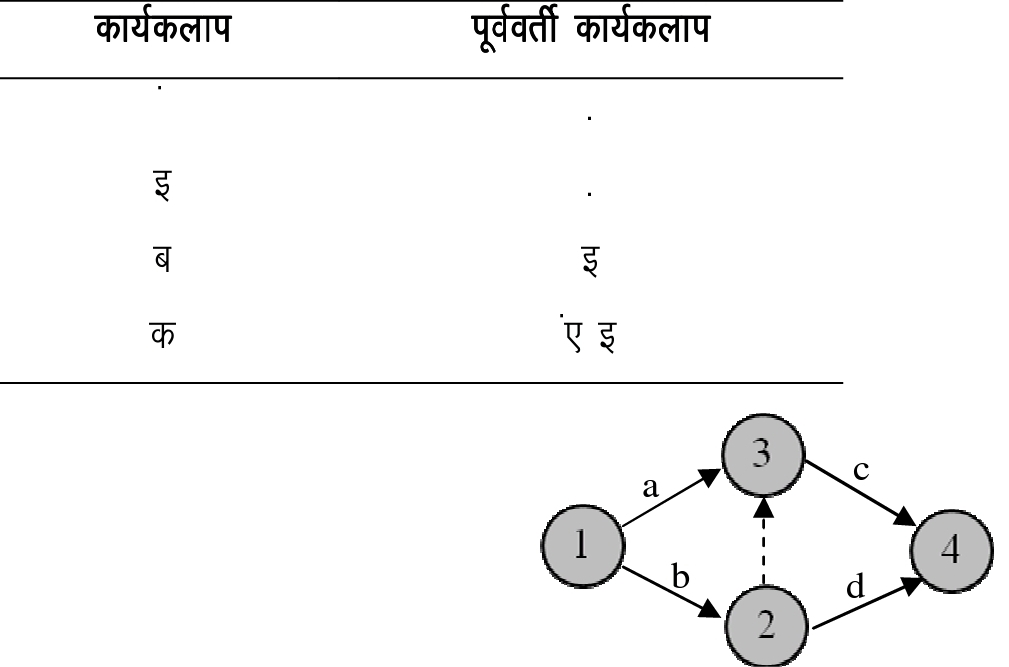

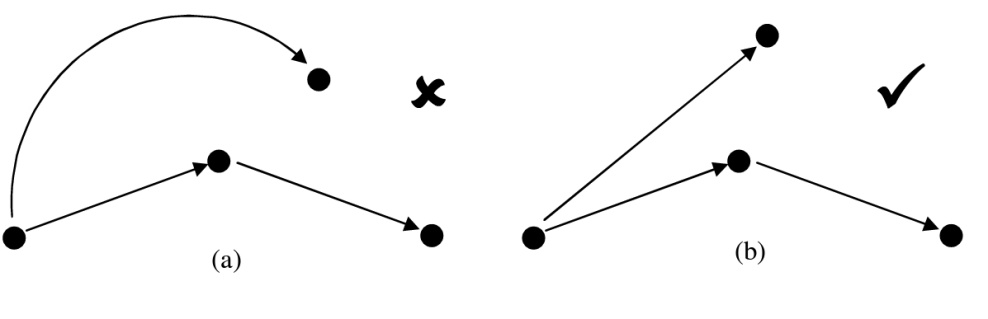

१. जब दो या दो से अधिक प्रारंभिक कार्यकलाप दूसरे कार्यकलाप के लिए पूर्ववर्ती कार्यकलाप बन जाएं तो बनावटी (डम्मी) कार्यकलाप की आवश्यकता होती है।

उदाहरण - १.१

आकृति : उदाहरण ३.६ का समाधान

इस उदाहरण में, चूंकि कार्यकलाप (घ) दोनों प्रारंभिक कार्यकलापों (क) और (ख) पर निर्भर है इसलिए डम्मी की आवश्यकता है। यहां पर यह नोट किया जाना चाहिए कि तीर के निशान की दिशा ऊपर की तरफ है क्योंकि कार्यकलाप (ग) केवल कार्यकलाप (ख) पर निर्भर है जबकि कार्यकलाप (घ) कार्यकलाप (क) एवं कार्यकलाप (ख) दोनों पर निर्भर है।

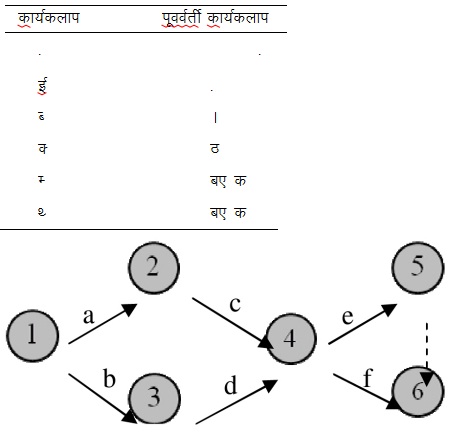

२. जब दो या दो से अधिक समाप्त होने वाले कार्यकलापों की एक जैसी ही पूर्ववर्ती घटनाएं हों तो बनावटी (डम्मी) कार्यकलाप की आवश्यकता होती है

उदाहरण - १.२

आकृति : उदाहरण १.२ का समाधान

इस उदाहरण में दो समाप्त होने वाले कार्यकलापों (ड.) और (च) के लिए पूर्ववर्ती कार्यकलापों (ग, घ) का एक ही सेट है। इसलिए एक ही बिन्दु पर परियोजना को समाप्त करने के लिए डम्मी की आवश्यकता है।

३. ऐसी परिस्थिति में जहां दो या दो से अधिक कार्यकलापों के लिए संयुक्त पूर्ववर्ती कार्यकलाप हों तथा दूसरे कार्यकलाप के लिए संयुक्त रूप से पूर्व कार्यकलाप बन जाएं तो बनावटी (डम्मी) की आवश्यकता होती है।

उदाहरण - १.३

आकृतिः १.९ उदाहरण १.३ का समाधान

उपर्युक्त उदाहरण में कार्यकलाप (ख) एवं (ग) के लिए एक ही पूर्व कार्यकलाप (क) है तथा वे अन्य कार्यकलाप (घ) के लिए पूर्व कार्यकलाप है। इसलिए बनावटी (डम्मी) से बच पाना संभव नहीं है।

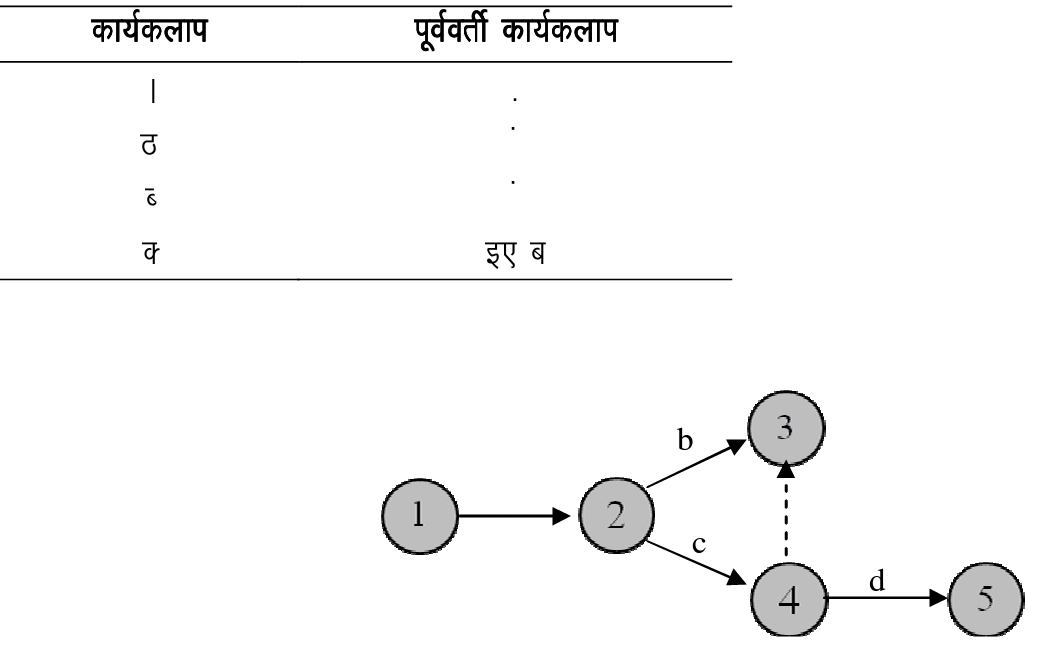

४. जब किसी कार्यकलाप के लिए दो या दो से अधिक पूर्व कार्यकलाप हों तथा उनमें से कोई भी कार्यकलाप किसी अन्य कार्यकलाप का पूर्व कार्यकलाप हो या अन्य पूर्व कार्यकलाप के साथ समूह में रखा गया हो तो बनावटी (डम्मी) कार्यकलाप आवश्यक है।

उदाहरण - १.४

आकृति : उदाहरण १.४ का समाधान

उपर्युक्त उदाहरण में, चूंकि कार्यकलाप (ख) और (ग) कार्यकलाप (घ) के लिए पूर्ववर्ती कार्यकलाप है और (ग) केवल कार्यकलाप (ड.) के लिए पूर्व कार्यकलाप है। इसलिए बनावटी (डम्मी) कार्यकलाप आवश्यक है। डम्मी (कृत्रिम) कार्यकलाप की दिशा पुनः नोट करें।

- आर्क पर कार्यकलाप की प्रक्रिया को समझाइऍ ?

३.४ आर्क पर कार्यकलाप नेटवर्क के लिए फुलकरसन नियम

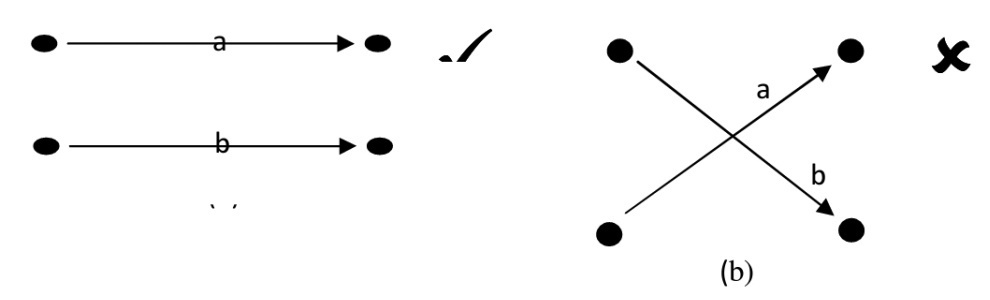

डॉ. डी.आर. फुलकरसन ने नियमावली के कुछ सेट दिए हैं जिनका उपयोग ए ओ ए आधार पर नेटवर्क के आरेखण के लिए किया जाता है :

१. सभी परियोजनाएं केवल एक और एक ही बिन्दु पर प्रारंभ तथा समाप्त होनी चाहिए।

२. कार्यकलापों को तीर के निशान द्वारा र्दशाया जाता है तथा इनका उल्लेख छोटे अल्फाबेट (ंए इए बए .....) क द्वारा किया जाता है। कोई भी दो भिन्न कार्यकलाप एक ही अल्फाबेट या इसके विपरीत नहीं र्दशाए जा सकते।

३. घटनाओं को बिन्दुओं द्वारा र्दशाया जाता है तथा इनका उल्लेख अंकों (१, २, ३ ....) द्वारा किया जाता है। नम्बरिंग (अंकन) हमेशा बढते हुए क्रम में बाएं से दाएं होनी चाहिए। कोई भी कार्यकलाप उच्चतर घटना पर प्रारंभ एवं निम्नतर घटना पर समाप्त नहीं हो सकता।

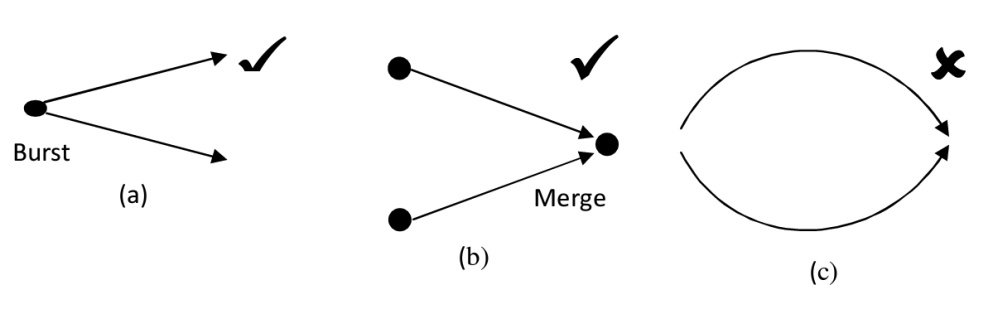

४. कोई भी दो या अधिक कार्यकलाप एक साथ प्रस्फुटित हो सकते हैं (एक ही घटना के साथ प्रारंभ होकर तथा विभिन्न घटनाओं के साथ समाप्त हो सकत हैं), जैसाकि आकृति १०.३ (क) में र्दशाया गया है। इसी प्रकार से, दो या दो से अधिक कार्यकलाप विलयित कार्यकलाप हो सकते हैं (विभिन्न घटनाओं के साथ प्रारंभ होकर एक ही घटना के साथ समाप्त हो सकते हैं), जैसाकि आकृति १०.३ (ख) में र्दशाया गया है, परंतु कोई भी दो कार्यकलाप एक साथ प्रस्फुटित या विलयित नहीं हो सकते, जैसाकि आकृति १०.३ (ग) में र्दशाया गया है। या तो प्रारंभ या समापन की घटना अलग-अलग होनी चाहिए। सभी प्रारंभिक कार्यकलाप प्रस्फुटित कार्यकलाप होते हैं तथा सभी समापन कार्यकलाप विलयन कार्यकलाप होते हैं।

आकृति ३.४ : प्रस्फुटित/विलयित कार्यकलाप

आर्क का प्रयोग करने से बचे, उपर्युक्त आकृति १०.४ (ख), चित्र १०.४ (ख) की तरह प्रत्येक कार्यकलाप का वर्णन सीद्यी तीर के निशान के साथ करें।

आकृति ३.५ : आर्क के संबंध में फुलकरसन नियम

६. प्रयोग में लाए गए बनावटी कार्यकलापों की संखया को न्यूनतम स्तर तक लाएं।

७. कार्यकलापों के पारगमन की सामान्य तौर पर अनुमति नहीं होती, आकृति १.५ (क) एवं आकृति १०.५ (ख), परंतु

यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो केवल बनावटी (डम्मी) कार्यकलापों का ही पारगमन किया जाना चाहिए।

- पाथ पद्धति को समझाइऍ ?

(क्रिटिकल) महत्वपूूर्ण पाथ पद्धति

एक विशाल रसायन कंपनी, डूपॉन्ट, बड़ी विस्तृत विस्तारित परियोजना प्रारंभ करते समय तथा विस्तारित परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करते समय वर्ष १९५० में एक नेटवर्क तकनीक का विकास किया तथा उसे सी.पी.एम. का नाम दिया।

(क्रिटिकल) महत्वपूर्ण पाथ : यह सबसे लम्बा रास्ता (पाथ) होता है। यह किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए न्यूनतम समय प्रदान करता है। प्रारंंिभिक घटना समय (ईओटी) : किसी घटनाक्रम पर पहुंचने के लिए प्रारंभिक संभावित समय। किसी घटनाक्रम पर पहुंचने के लिए, उस घटनाक्रम से पूर्व के सभी कार्यकलापों को पूरा किया जाना चाहिए। अद्यतन घटना समय (एल ओ टी) : समग्र परियोजना समय अवधि को प्रभावित किए बिना किसी घटना पर पहुंचने का अद्यतन संभावित समय। फारवर्ड पास : जब हम घटनाक्रम को प्रारंभ करते हुए कार्यकलाप शुरू करें तथा घटनाओं की बढ़ती संखया के क्रम में ई ओ टी आबंटित करना जारी रखें।

फारवार्ड पास :जब हम समापन घटनाक्रम के साथ कार्यकलाप प्रारंभ करें और घटनाओं की घटती संखया के क्रम में एल ओ टी आबंटित करना जारी रखें।

परियोजना अवधि :किसी परियोजना को पूरा करने में लगने वाला न्यूनतम समय। कोई परियोजना केवल तभी पूरी होती है जब इसमें निहित सभी कार्यकलाप पूर्ण हो जाएं।

सीपीएम के सोपान इस प्रकार हैं :

१. नेटवर्क का निर्माण करें तथा घटनाओं को संखया प्रदान करें।

२. प्रारंभिक घटना (१) के ई ओ टी के लिए शून्य समय आबंटित करें।

३. फारवर्ड पास प्रारंभ करें। घटना (१) एवं घटना (२) से लेकर घटना (१) के ई ओ टी के बीच होने वाले कार्यकलापों की समयावधि जोड़ें तथा घटना (२) का ईओटी प्राप्त करें। अंतिम घटना तक पहुंचने तक इस प्रक्रिया को जारी रखें।

यदि किसी परिस्थिति में एक घटनाक्रम पर एक से अधिक कार्यकलाप समाप्त हो रहे हों तथा किसी एक घटना पर पहुंचने के लिए हमारे पास दो या दो से अधिक पाथ हों तो सभी संभावित भिन्न ई ओ टी को नोट किया जाना चाहिए तथा इनके अधिकतम का घटना के ई ओ टी के रूप में चयन किया जाना चाहिए।

४. अब सभी घटनाओं के लिए ई ओ टी है। आइए फारवार्ड पास प्रारंभ करें। अंतिम घटना का एल ओ टी इसके ईओटी के समकक्ष होता है। अंतिम घटना के एल ओ टी से कार्यकलाप की समयावधि घटाएं तथा अंतिम घटना से पूर्व की घटना के लिए एल ओ टी के रूप में आबंटित करें। यदि किसी परिस्थिति में एक से अधिक कार्यकलाप किसी एक घटना में प्रारंभ हो रहे हों तो इस घटना के लिए सभी संभावित एल ओ टी की गणना करें तथा घटना के लिए एल ओ टी आबंटित करते समय उनमें से न्यूनतम का चयन करें।

५. हम पाएगें कि प्रारंभिक घटना का एल ओ टी शून्य होगा। इसलिए, प्रारंभिक एवं अंतिम घटना का ई ओ टी तथा एल ओ टी हमेशा एक ही होता है।

६. सभी घटनाओं को एक ही ई ओ टी एवं एल ओ टी के साथ चिन्हित करें। एक ही ई ओ टी एवं एल ओ टी वाली सभी घटनाओं को जोड़ते हुए प्रारंभिक घटना से अंतिम घटना के पाथ या पाथ्स आरेखित करने का प्रयास करें। इसके लिए कम से कम एक पाथ होगा। यह महत्वपूर्ण पाथ है। नोट करें कि डम्मी कार्यकलाप का समय शून्य होता है परंतु फारवर्ड तथा फारवार्ड पास में इस पर विचार किया जाना चाहिए।

उदाहरण - १.६

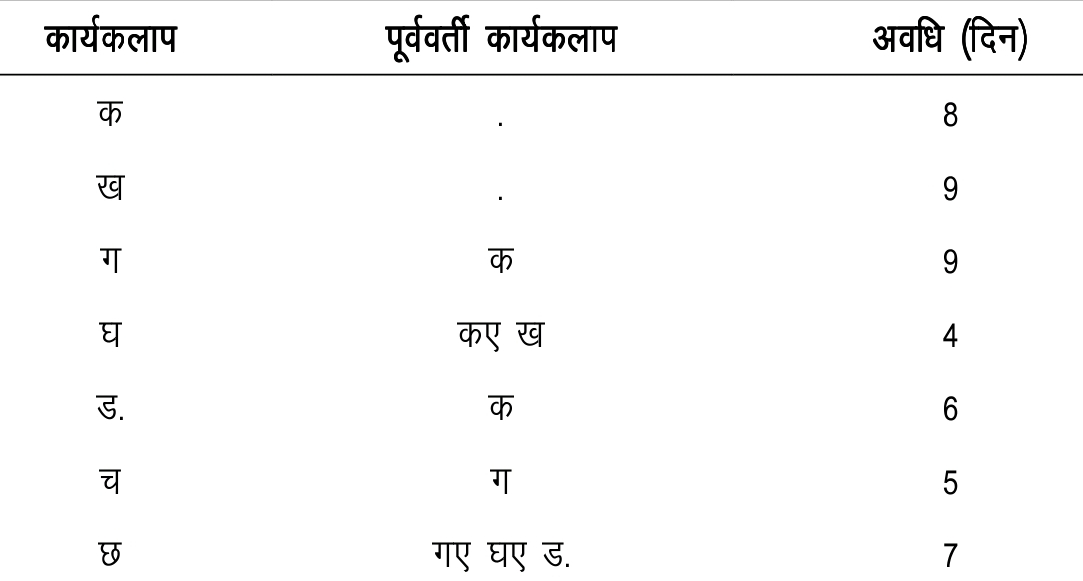

कार्यकलाप पूर्ववर्ती कार्यकलाप अवधि (दिन)

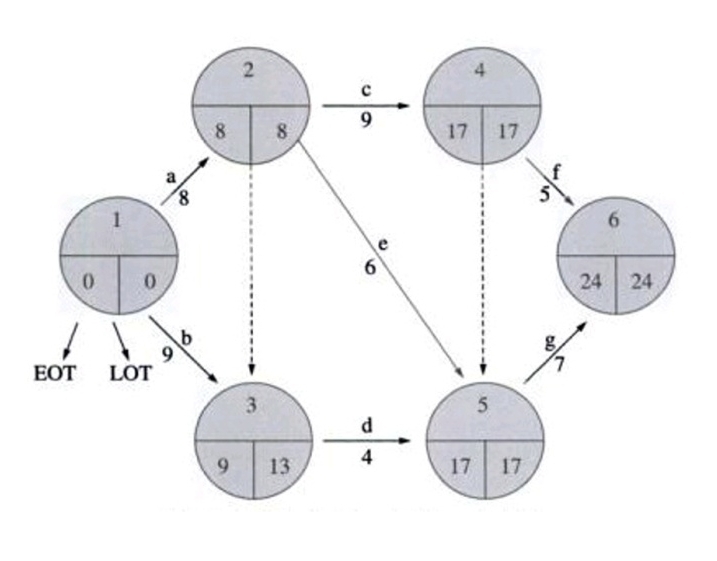

यह नोट किया जा सकता है कि घटना (१) का ई ओ टी शून्य है।

ई ओ टी (२) के लिए त्र ई ओ टी (१) + कार्यकलाप (क) की समयावधि।

घटना (३) के लिए ई ओ टी (३) त्र अधिकतम खक्ष्ई ओ टी (१) + समयावधि (इ)द्व, क्ष्ई ओ टी (२) + ०द्व,

अर्थात, ई ओ टी (३) त्र अधिकतम क्ष्(०-९), (८+०)द्व त्र ९

जब हम अंतिम घटना पर पहुंचते हैं (६), ई ओ टी (६) त्र २४, जो परियोजना की समयावधि है।

अंतिम घटना के एल ओ टी (६) के साथ प्रारंभ करते हुए एल ओ टी की गणना करें त्र ई ओ टी (६) त्र २४

आकृति : १.२ उदाहरण १०.६ का समाधान

एल ओ टी (५) त्र एल ओ टी (६) - समयावधि (छ) त्र २४-७ त्र १७

एल ओ टी (४) न्यूनतम खक्ष्एल ओ टी (६) - समयावधि (च)द्वए क्ष्एल ओ टी (५) -०द्व, त्र न्यूनतम क्ष्(२४-५), (१७-०)द्व

त्र १७

हम घटना (१) के साथ प्रारंभ करते हुए एल ओ टी ० पर पहुंचते हैं। हम सभी घटनाओं को एक समान एल ओ टी के साथ चिन्हित करते हैं ये घटनाएं हैं (१,२,४,५,७)। तथा महत्वपूर्ण पाथ इन सभी घटनाओं को जोड़ने वाला पाथ है (१-२-४-५-७) या (ंक-ग-छ)। डम्मी कार्यकलाप महत्वपूर्ण पाथ का हिस्सा हो सकता है। जब हम सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों की समयावधि को जोड़ते हुए परिणाम का सत्यापन करते हैं,

८ + ९ + ७ त्र २४ दिन, जो अंतिम कार्यकलाप का ई ओ टी है।

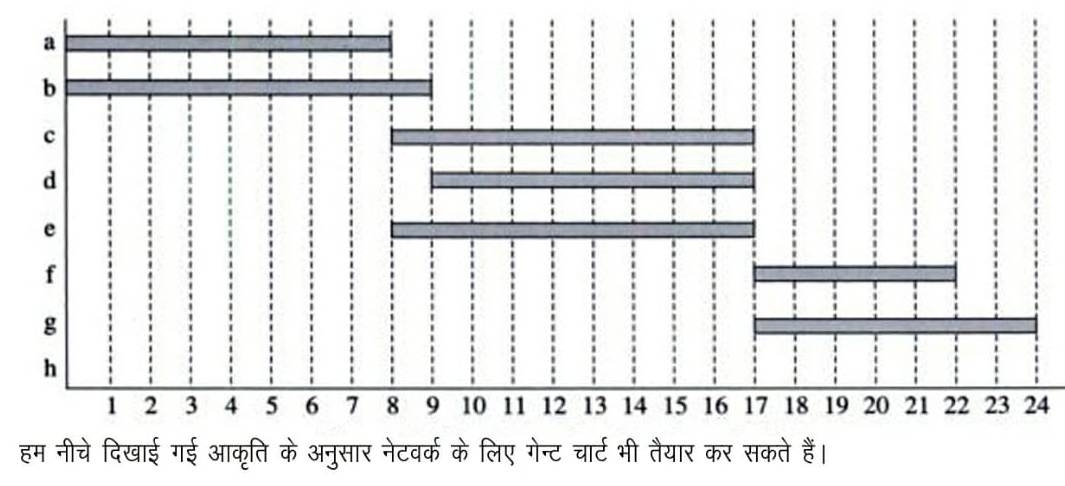

हम नीचे दिखाई गई आकृति के अनुसार नेटवर्क के लिए गेन्ट चार्ट भी तैयार कर सकते हैं।

आकृति : १.१३ उदाहरण-६ के लिए गेन्ट चार्ट

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Comments

Post a Comment